——用戶導向、坦誠直接、擁抱變化、持續改進——

——用戶導向、坦誠直接、擁抱變化、持續改進——

昨天,我們被一則新聞刷屏了。

大眼睛,蘇明娟,2017年12月15日當選安徽省團委副書記(兼職)。

? ? 說到這,先得給大家劃一個知識點,請注意,蘇明娟擔任的職務是:共青團安徽省委副書記(兼職),劃重點,是兼職。

這個兼職,與共青團改革有關。2016年8月,中共中央辦公廳印發了《共青團中央改革方案》(詳見:權威 | 共青團全面進入“改革進行時”),其中提到要建設專職、掛職、兼職干部相結合,符合群團組織特點、充滿生機活力的干部隊伍。

此后,掛職副書記、兼職副書記這兩個職務開始頻繁出現在各層級團委的新一屆班子成員中。團委的書記班子從原來全部由團的專職工作者組成,變成了“專掛兼”相結合,掛職和兼職的副書記很多都是來自基層的青年、非團干出身。

掛職副書記需要服務滿兩年,但行政級別沒有調整。每天“打卡”上班,且承擔團委的分工,但是工資由原單位發放,不拿團委工資。

兼職副書記沒有行政級別,不需要每天“打卡”上班,但在一些團委的重要活動和特定的場合,需要發揮自己的優勢,共同出謀劃策。

通俗的說,蘇明娟擔任的共青團安徽省委副書記(兼職),只是給了她發揮特長的平臺和條件,不僅沒行政級別,還!沒!工!資!

既然如此,那她為什么依然選擇擔此重任?這一切,還得從改變她的希望工程說起。

上世紀80年代末,我國每年有100多萬小學生,因家庭貧困交不起四五十元的書雜費而失學。

1986年,團中央派人在廣西柳州地區,進行了兩個月的調查,經調查發現:金秀瑤族自治縣共和村,全村人2000多人,解放后沒有出過一名初中生,輟學率達90%以上。

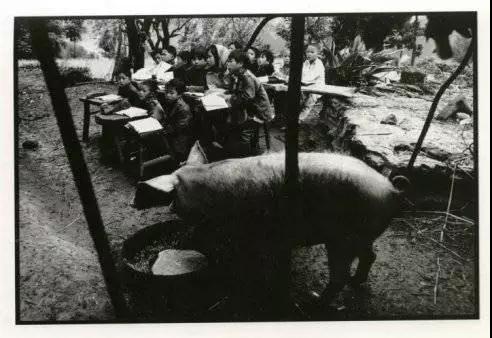

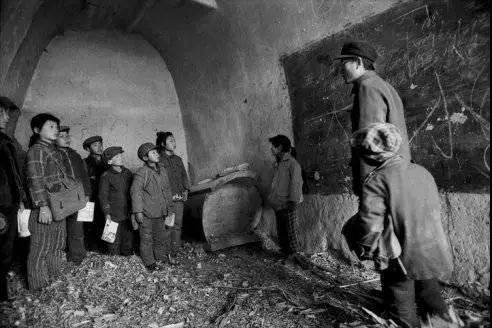

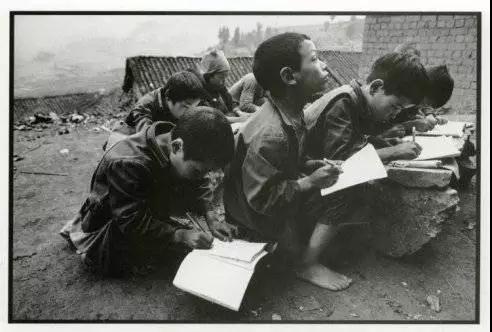

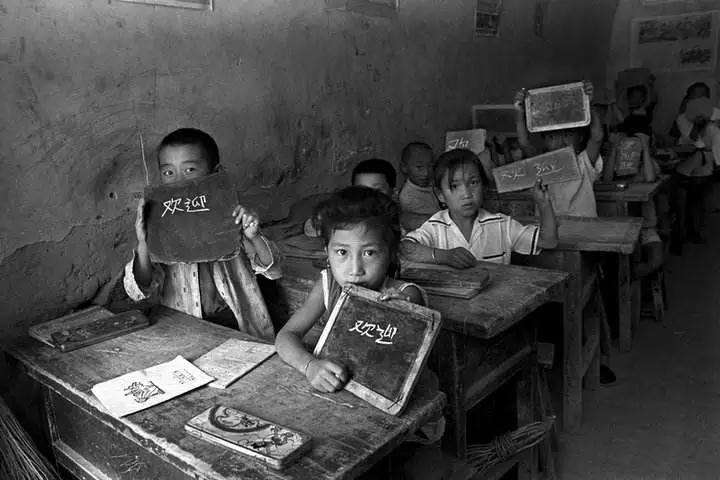

下面這幾張照片,還原了當年真實的偏遠農村教育:

衣衫襤褸的孩子

衣衫襤褸的孩子

這樣的教室

沒有桌椅的教室

用一口棺材當桌子,坐在草上上課

這樣上課

老師這樣教學

老師為了表示對記者的歡迎,寫在黑版上二個字

學生們抄下來,但都寫錯了

原來老師只上過二年學

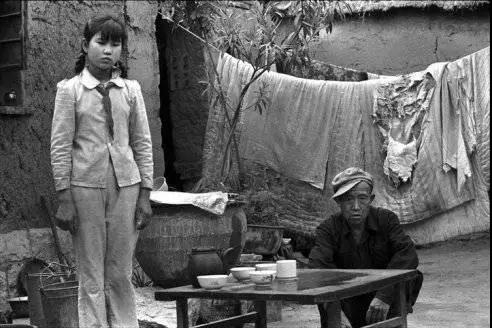

這個孩子品學兼優,但是家庭困難,交不上學費,為了能讓家里同意交費,孩子到家就干活。

父親說,就知道沒好事,要不你怎么這么干活啊?

母親說,你太不懂事了,一家人要吃飯,哪有你的學費?

這個失學的孩子,赤腳走在泥地里,背上背著砍柴的袋子,頭上頂著輪胎內胎遮擋風雨。

還有這個孩子,她只有11歲,為了掙錢上學,一次背16塊磚,掙幾毛錢。“我要上學”四個字是她自己寫的。

如果沒有外力的幫助,這些孩子都將走上父輩的老路,砍柴、喂豬、務農,持續貧困,永遠看不到希望……

怎么辦?

雖然《義務教育法》已經于1986年7月1日起正式施行,但是咱們國家太大了,底子太薄了,沒錢啊!

就是在這樣的背景下,1989年10月30日,中國青少年發展基金會(下稱青基會)召開“救助貧困地區失學少年”新聞發布會,“希望工程”應運而生。

而那時,青基會的全部家底,只有團中央撥付的10萬元啟動資金和1萬元的工作經費。

為了盡快募捐到資金,他們最初采取的是向全國各工礦企業發放勸募信,青基會印了大約50萬份傳單,動員工廠的青年工人幫著抄信封,青基會的每個人每天晚上也抱一大摞信封回家去抄。

用這樣的方式,他們把13.7萬封籌資信寄到了全國的工礦企業。

接著,在1990年1月,又向全國40萬個工礦企業發出了宣傳材料和勸募信函。

這樣的方式收到了一定的效果,每一批信寄出去后半個月左右,都會掀起一個捐助的小高潮。

1989至1991年的三年時間里,希望工程總共資助了3萬名孩子,建立起了全國第一所“希望小學”。

1991年的一天,時任青基會秘書長的徐永光靈光一現,能不能效仿商業宣傳,在一些媒體上刊登公益募捐廣告?

隨后,包括《人民日報》在內的多家國家級報紙上出現了希望工程的募捐廣告,“我要讀書”的聲音響徹神州大地,引起了社會各界的廣泛關注。

成年后, 經過教育的洗禮,當年蓬頭亂發的大眼睛小女孩,成為了希望工程的形象大使。

除了把自己的工資捐出一部分來資助更多的孩子,工作之余,她還盡可能參加希望工程的各種公益活動,把自己的故事講給同樣的孩子聽,幫助他們走出困境。

28年彈指一揮間,像蘇明娟一樣曾經的失學兒童,如今已長大成人,反哺社會。

受希望工程救助的第一批學生張勝利,他讀完了小學、初中的全部課程。1995年8月,中國青基會實施教師培訓計劃,他被上海第一師范學校免試、免費錄取。

畢業后,張勝利放棄了留在城市的機會。他知道是希望工程改變了自己的人生,選擇回到家鄉,讓希望在他的家鄉桃木疙瘩村繼續延伸。

回到桃木疙瘩小學任教第一節課,他就跟學生們講希望工程。村里許多孩子因貧輟學,張勝利就在大山深處一個村一個村地走訪,幫助了很多孩子重返課堂。他說:

火種只有傳遞,才能星火燎原,才能生生不息。

(來源:共青團福建省委)

點贊次數:0次

2018.02.23 10:30:26

2018.02.22 14:30:13

2018.02.21 17:45:58

2018.02.20 16:45:15

2018.02.19 14:35:03

2018.02.16 17:20:29

2018.02.15 14:50:11

2018.02.14 13:40:57

2018.02.13 17:30:49

2018.02.12 11:40:03

2018.02.09 16:20:25

2018.02.08 14:40:33

2018.02.07 11:25:15

2018.02.06 13:20:18

2018.02.05 12:20:32

2018.02.02 13:55:57

2018.02.01 11:45:44

2018.01.31 11:55:38

2018.01.29 10:45:49

2018.01.26 11:35:27

上一篇:把握新論斷,做好新時代青年工作